아는 만큼 웃기다는 말이 딱 맞는 영화다. 삶을 아는 만큼, 사람과 관계를 겪어본 만큼, 그리고 영화산업을 아는 만큼, 크게 웃고 잔잔하게 따뜻하다. 마치 임금님 투명 옷 같은 말이지만 정말 겪은 만큼 웃음과 슬픔이 보인다. 영화는 한 인물의 실직이후 성장담이다. 여기에 인물이 40대 여성이고 영화 프로듀서였다는 사실이 더해지면 찬실이다. 그러나 사람을 이력으로 판단 불가하듯이 이 영화도 프로듀서였던 40대 여성 이찬실의 실직 성장기이라고만 말하기엔 부족하다. 영화는 정보와 이야기만 있는 게 아니라 리듬과 에너지를 함께 품고 있기 때문이다. 그래서 직접 (만나)봐야 하는 게 영화다. 사람처럼.

영화는 감독의 죽음에서 시작한다. 그리고 그의 프로듀서 찬실이는 망했다. 감독의 죽임이 프로듀서에게 그만큼 치명적인가? 그렇다. 영화는 작가주의 예술영화인 경우 그렇다고 말하지만, 한 꺼풀 더 벗기면 성공한 자 뒤에 조력자의 운명이 대부분 그렇다. 이름을 얻은 자가 혼자 이름을 얻었을 리 만무하지만 세상은 그만 기억한다. 이름을 얻은 자도 자신이 잘나서 얻은 줄 안다. 안타깝게도 대부분의 경우 전자는 남성이고 후자가 여성이다. 만약 이름을 얻은 자가 함께한 자를 그림자로 두지 않았다면, 다행인지 불행인지 영화 속 찬실이는 존재하지 않았을 것이다. 이처럼 영화에서 감독의 죽음은 작가주의 예술영화에서 프로듀서의 미미한 존재감과 함께 사회에서 중년 여성의 위태로운 위치를 드러낸다.

찬실이는 산동네로 이사한다. 가파른 길을 올라가고 또 올라가는 찬실이는 산동네를 내려와도 겹겹이 갇혀진 공간 속을 걸어 들어가거나 좁은 계단을 오간다. 간혹 생각을 위해 공원길을 걷지만 곧 다른 일로 벗어난다. 찬실이의 동선은 사실 찬실이의 현재 삶의 굴곡과 맞닿아 있다. 영화의 묘미다. 멀리서 오르락 내리락하는 찬실이의 동선이 그녀의 삶의 갈팡질팡과도 닮아있고 영화의 흐름과도 이어져 종종 경쾌한 반전 리듬을 만든다. 찬실이가 빌린 돈 말고 “일해서 벌어야 한다”고 말한 다음에 가사도우미로 일하는 장면이나 한산한 가을 모과나무를 보다 고사 상 과일로 넘어가 감독의 죽음 장면에 이르는 장면이나 10년 만에 남자 처음 안아본다고 꼭 안아 달라다 아프다고 잠에서 깨는 장면들은 영화를 유연한 생활 코미디로 이끈다. 거기에 맛을 더하는 게 영화 앞 뒤 음악이다. 특히 삽입곡 <희망가>와 사설방아타령을 각색한 <찬실이는 복도 많지> 엔딩곡은 영화 제목 과 맞물려 슬프고 따뜻한 웃음을 자아낸다.

찬실이는 우리 주변에서 쉽게 만날 수 있는 사람이다. 전문직 싱글라이프를 살아가는 지인들이 유독 많기 때문인 지도 모르겠다. 그러나 영화 속에서는 좀체 만나기 힘든 인물이다. 영화는 대부분 미모의 젊은 성인 여성이 주인공이고, 최근 들어 소녀와 할머니가 등장하기도 하지만, 직장도 없고 돈도 없는 사십대 실업 여성은 주인공은 커녕 여성 캐릭터의 사각지대에 놓인 없는 존재이다. 기껏 등장하면 공포영화나 사회비극에서 보살핌의 대상이거나 억척스런 짐스런 존재이다. 그러나 찬실이는 찬실이로 등장한다. 누군가의 시선의 대상이나 특정 계층이나 집단을 표상하는 존재로 잠시 등장했다 사라지지 않는다. 찬실이는 찬실이 그 자체로, 주어진 자신의 삶을 고민하고 책임지고 풀어간다. 그래서 찬실이를 보다보면 찬실이라는 친구를 알아가는 느낌이고, 동시에 찬실이가 꼭 ‘나같다’ 라는 생각을 하면서 ‘나라면’ 혹은 ‘나도’라는 감정이입을 하게 된다.

찬실이의 매력은 주눅이 들지 않는 당당함에 있다. 갑작스런 불행 앞에서 지레 주눅 들거나 분노나 좌절을 표하는 경우가 많다. 그 경우 영화나 인물은 신파나 연민의 대상이 된다. 찬실이는 자신의 상황을 (아프지만) 정면으로 듣고 받아들이고 풀어나간다. 가식 없는 태도와 투박하고 다소 거친 사투리는 찬실이의 진솔함을 한층 돋보이게 한다. 찬실이의 주변 인물들도 담백하다. 역할 사이에 쓸데없는 위계나 긴장을 자아내지 않고, 무엇보다 색안경을 쓴 사람이 없다. 혐오, 연민, 동정, 편먹기, 뒷담화 그런 게 없어 영화를 보다보면, 주인공 찬실이 만큼이나 찬실의 주변 인물이 되고 싶다. ‘친생활적 유토피아 공동체’라고나 할까? 모두 생활에 닿아 있고 서로 보듬어주는 느슨한 벗들의 모임이다.

인물들 뿐 아니라 영화 역시 과장과 과잉이 없다. 영화 자체를 압도하는 인위적 사건의 연결이나 희노애락을 강조하는 극적 관습이 존재하지 않는다. 영화는 인물이 드러나도록, 인물과 인물들의 관계가 드러나도록 유연한 흐름을 가진다. 절정으로 향하기 위해 사건을 인과적으로 끼워 맞추거나 인물들 간의 갈등을 조장하거나 상황을 의도적으로 극적으로 몰고 가는 경우는 드물다. 분명 크리스토퍼 놀란의 영화 스타일은 아니다. 굳이 말하자면, 오즈 야스지로의 영화에 가까울 테지만 인물의 역동성이 훨씬 더 강하다. 주인공의 역동적 에너지가 “별 게 아니기에 제일 소중한 걸 영화에 보석처럼 담는다.”

<찬실이는 복도 많아>의 모든 캐릭터들이 보석이지만, 영화의 결을 풍성하게 하는 역할은 아무래도 장국영 배우 귀신이다. 장국영을 전혀 안닮은 장국영 귀신이 특유의 속옷 차림으로 등장할 때 그러나 그가 추워서 떨고 있을 때 영화는 코믹과 판타지를 오가게 된다. 영화에서 코믹과 판타지가 가미된다는 것은 찬실이의 삶에 코믹과 판타지가 가미된다는 것이다. 그녀는 비록 진지하지만 그에게 은근 기대하게 된다. 장국영 귀신은 그녀 편에 서서 자신이 진짜 원하는 것이 무엇인지를 계속 묻고 결국 찬실이가 영화의 꿈을 계속 꾸도록 작은 빛 역할을 한다. 찬실이의 지니인 것이다.

<찬실이는 복도 많지>에서 키워드를 하나 뽑자면, “빛”이다. 찬실이에게 영화는 꿈이자 희망이었고 자신의 삶의 빛이었다. 인위적이고 화려한 빛이 아니라 어둠 속 저 멀리서 비추는 손전등 같은 빛이랄까. 영화의 마지막 장면은 찬실이 삶의 빛이 모두 등장한다. 친구들이 모두 찾아온 방에 전등불이 나가고, 주인집 할머니는 달빛에 소원을 빌고, 손전등을 비춰 전구를 사러 가는 길, 찬실이가 뒤에서 친구들을 비춰주는 그 빛이 영화의 영사기 빛이 된다. 영화는 빛과 어둠의 예술이고 삶도 그러하다. 영화는 그렇게 영화 속 영화관과 영화 밖 관객의 영화관을 이어낸다.

영화 속에는 주옥같은 상황과 대사들이 포진되어있다. 문장 문장이 영화를 둘러싸고 의미와 감정을 더 풍성하게 한다. 그 중 애써 한 문장을 꼽자면, “자세히 보아야 예쁘다. 오래 보아야 사랑스럽다. 너도 그렇다” 영화 속 찬실이가 그렇고 찬실이 주변이 그렇고 무엇보다 영화 자체가 그렇다. 그리고 영화를 보는 관객 자신도 그러하다고 어느 순간 느끼게 된다.

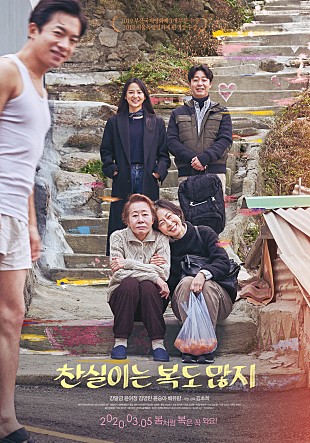

사진출처: 네이버 영화

글: 이승민

영화평론가. 현장 비평가이자 기획자로 활동, 독립영화와 다큐멘터리영화 연구에 집중하고 있다. 저서로 <한국다큐멘터리의 오늘>(공저), <아시아 다큐멘터리의 오늘>(공저), <영화와 공간> 등이 있다.

- 정기구독을 하시면, 유료 독자님에게만 서비스되는 월간 <르몽드 디플로마티크> 한국어판 잡지를 받아보실 수 있고, 모든 온라인 기사들을 보실 수 있습니다. 온라인 전용 유료독자님에게는 <르몽드 디플로마티크>의 모든 온라인 기사들이 제공됩니다.