내가 아닌 다른 대상을 안다는 것은 사실상 불가능하다. 모른다는 전제 아래 내가 그 대상을 알기 위해서 할 수 있는 방법이 있다면, 대상이 겪은 경험을 겪거나(체험) 간접적이나마 그 대상의 입장이 되어 본다거나(동일시) 혹은 이해하고자 하는 대상과 함께하면서 지켜보는 (관찰) 정도일 터다. 그러나 이들 모두 그리 간단하지 않다. 내 삶의 시간 외에 상대를 위한 긴 시간을 요하기 때문이다. 단기간의 체험이나 순간적 동일시나 훔쳐보기식 관찰로는 대상을 알기는커녕 오히려 어설픈 ‘안다’로 인해 오독과 진부함의 감각만 생성할 수 있기 때문이다. 무엇보다 함께하는 시간은 익숙함과 친밀함을 구축하고 이는 그 세계로의 이해로 이어지게 한다. (이는 시간 예술인 영화의 주요 속성이기도 하다.)

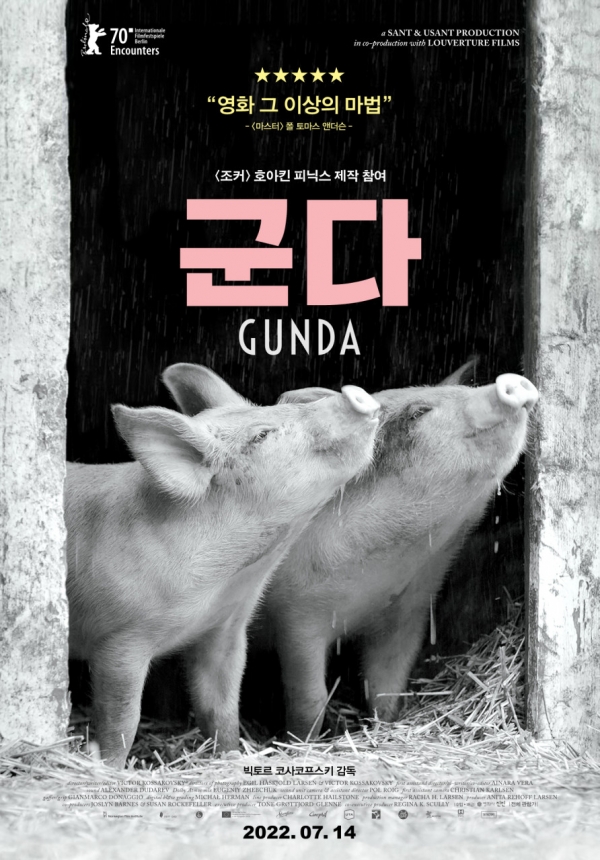

<군다>는 농장에서 살고 있는 동물의 일상을 담은 작품이다. 영화는 이들의 거주지에서 시작한다. 갓 태어난 십여 마리 새끼 돼지에게 젖을 주는 어미 돼지에서 시작해서 닭장을 나와 주변을 산책하는 닭, 막사를 힘차게 뛰어나와 풀을 뜯는 소의 일상을 번갈아가면서 담고 있다. 별다른 사건 없이 농장에서 살고 있는 돼지, 닭, 소의 거주지에서 일어나는 평범한 일상을 담고 있는 영화는 사실 이 일상성 자체가 사건이다. 영화 속 세 동물은 마트에서 肉으로 더 익숙한 존재들이다. 생명체로 보다 고기로 인식되고 있는 이들에게 일상이 있고 삶이 있다는 것을 일깨우는 그 자체가 영화적 사건인 셈이다. 영화는 사건이나 대상 중심이 아니라 오히려 존재들의 미세한 행위들을 통해 이들의 삶을 일깨운다.

젖을 먹고 먹이고 진흙에서 뒹굴고 비를 맞고 산책을 하는 어미 돼지와 새끼 돼지들, 볕을 쬐고 가끔 날기를 도전하는 닭, 들판에서 풀을 뜯고 여유를 즐기는 소, 이들의 소소한 행위들을 함께하다 보면 어느새 이들의 공간에 익숙해지고 점차 친밀감을 느끼게 된다. 그러나 이들의 일상을 가만히 지켜보다 보면 역설이 만연하다. 앞서 언급했듯이 肉과 生이 그렇고, 자연 속 농장이 자유로와 보이지만 갇힌 “우리”이다. 공장식 축산 보다 나은 환경이긴 하지만 자기 키보다 작은 케이지에 나오는 닭들의 모습이나 어미 돼지 귀에 박혀 있는 태그가 자주 눈에 띈다. 영화는 이들의 삶과 공간을 판단하거나 설명하기 보다는 가만히 지켜본다. 삶 자체에 집중하기 위해 화려한 색감도 없고, 감정을 촉진하는 음악도 없이, 흑백의 화면과 근접 화면으로 이들을 담는다. 무엇보다 영화는 군집 보다는 개별 존재로서 이들을 주목한다. 새끼에게 젖을 주고 함께 거니는 어미 돼지의 얼굴, 어미 젖을 맹렬히 빠는 아기 돼지의 입모양, 산책하며 한발로 뛰는 닭의 표정, 들판을 서성이다 눈을 껌뻑이는 소의 얼굴이 근접화면으로 담긴다. 영화는 마치 그들의 눈빛과 몸짓을 이해하고 교감한다는 듯이, 카메라로 이들과 눈을 마주하며 관계를 맺어간다.

카메라와 동물의 관계는, 사실 인간과 동물의 관계를 매개하는 것이지만 영화는 조금 다른 느낌을 자아낸다. 함께하되 관찰하는 시선이 그것이다. 카메라는 카메라 뒤의 인간 혹은 카메라를 통해 바라볼 관객의 눈을 대신하고 확장하는 역할을 하지만, <군다>의 경우는 영화 전반부는 내내 동물들과 함께하는 자리에서 이들을 살펴보고 관찰하고 기록한다면, 후반부 10분의 경우는 기계로 대변되는 인간의 장치로 군다의 비판적 시선을 오롯이 받아낸다. 영화가 인간과 동물의 관계 뿐 아니라 기계와 동물, 기계와 인간의 관계 까지 사유하게 하는 순간이다. 카메라라는 기계는 동물을 이해하게 하는 장치이기도 하지만, 트럭(인간으로 대변되는 기계)의 등장과 함께 이후 군다와 함께 남은 카메라(기계)는 그녀의 혹독한 상황을 방관하고 관찰하는 장치이기도 하다. 군다의 삶을 파괴하는 보이지 않는 존재로서 인간은 이 순간 기계와 동급이 되고 그 기계는 카메라 또한 포함하고 있는 것이다. 마치 정성들여 길러 잡아먹는 인간처럼, 일상을 함께하던 카메라는 가해자의 자리에 방관자로 서 있는 것이다. 관찰의 이중적 속성이다.

이렇듯다큐멘터리 영화에서 “관찰”은 리얼리티의 감각으로 불러오는 주요한 속성이자 방법론이지만 관찰에도 다양한 결이 존재한다. 판단을 배제하고 있는 그대로를 기록한다는 다이렉트 시네마의 전통이 “관찰”의 태도이자 윤리로 간주되지만, 관찰에도 관찰의 주체가 존재하고 관찰이 가능하도록 하는 매개가 존재한다. 더구나 관찰은 기계 장비의 발달로 점점 더 내밀하고 섬세하고 인간의 시선을 넘어선 관찰이 가능해지고 발달한다. 기계라는 감각이 부상하면 할수록 점점 더 객관적이고 과학적인 표면을 갖지만 “관찰”은 실상 감각적 지각을 불러오는 인문학적인 속성이 보다 강하다. <군다>의 관찰이 지켜봄에서 함께하기, 나아가 방관하기와 성찰하기로 유연하게 자리 바꿈을 하는 것이 그 예이다.

이렇듯, 말 한마디 없는 영화는 강한 메시지를 담고 있다. 농장의 동물들의 일상을 함께하면서 이들의 강렬한 삶의 욕망과 생애 리듬을 오롯이 마주하면서, 우리 인간의 실생활에서 무심하게 식용으로 존재하는 동물들에 대한 자각을 일깨운다. 제목 ‘군다’는 스칸디나비아 여전사를 일컫는 말로, 영화에서는 어미 돼지이기도 하고, 다리 하나로 나무를 오르고 뛰어내리는 닭과 같은 강렬하게 삶의 욕망을 가진 동물을 일컫는 말이기도 하다. 그러나 역설적으로 강하지만 전혀 강할 수 없는 존재들을 일컫는 말이기도 하다. 마지막 10분을 향해가는 영화는 군다의 망연자실, 분노, 좌절과 체념, 다시 우리로 들어가는 모습을 지켜보면서 관객은 군다일 수도, 인간일 수도 없는 자리에 어정쩡하게 서서, 자기 자신에게 각성된 긴장과 성찰을 자아낸다.

사진출처: 네이버

글·이승민

영화 연구자, 평론가, 기획자, 강연자로 활동 중이다. 독립영화와 다큐멘터리영화 연구에 집중하고 있다. 저서로 <한국다큐멘터리의 오늘>(공저), <아시아 다큐멘터리의 오늘>(공저), <영화와 공간> 등의 저서와 다수의 논문이 있다.

- 정기구독을 하시면, 유료 독자님에게만 서비스되는 월간 <르몽드 디플로마티크> 한국어판 잡지를 받아보실 수 있고, 모든 온라인 기사들을 보실 수 있습니다. 온라인 전용 유료독자님에게는 <르몽드 디플로마티크>의 모든 온라인 기사들이 제공됩니다.